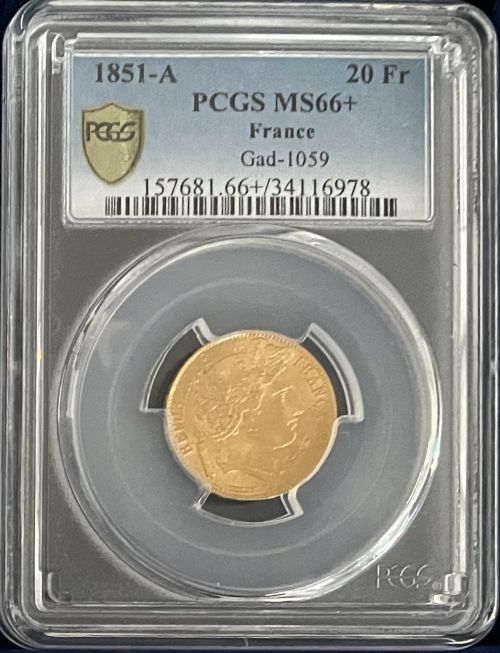

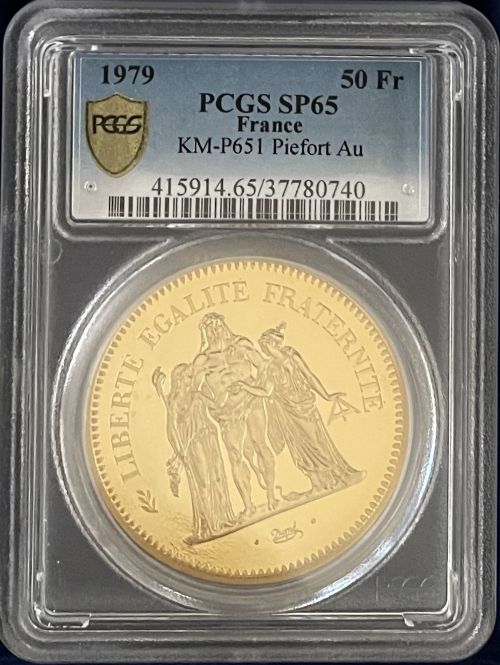

アンティークコイン フランス 第三共和政 1880年 ルイ15世銀貨 1/3エキュ・ダルジャン モジュール試鋳貨金貨 PCGS-SP63

発行年:1880年

発行国:フランス(パリ造幣)

鑑定機関:PCGS(Professional Coin Grading Service)社、鑑定枚数2枚

グレード:SP63(トップ2グレード)

重量:11.24グラム

直径:25.0ミリ

品位:91.7%金

表面:ルイ15世時代の貨幣を忠実に再現

デザインは、月桂冠を戴き、ドレープと甲冑を身につけたルイ15世の右向きの胸像が特徴である。

肩には「D.V.」の署名があり、年号「1720」は胸像の下に位置する 。

オリジナルのルイ15世銀貨の彫刻家はノルベール・ロエティエであった 。

銘文はラテン語で「LUD. XV D. G. FR. ET NAV. REX (TRÈFLE) // 1720.」と記されている 。

完全な銘文は「Ludovicus XV Dei Gratia Franciae et Navarrae Rex」であり、「ルイ15世、神の恩寵により、フランスおよびナバラの王」と翻訳される 。

裏面:デザインは、8つの「L」が背中合わせに配置され、それぞれが王冠を戴く十字架を形成している。

中央には工房を示す記号 、あるいは放射状の頭部 が配され、4つのフルール・ド・リス(百合の紋章)が中央から放射状に配置されている 。

オリジナルのルイ15世銀貨の彫刻家もノルベール・ロエティエであった 。

銘文はラテン語で「CHRS. REGN. VINC. IMP.」と記されている 。

完全な銘文は「Christus Regnat Vincit Imperat」であり、「キリストは統治し、打ち勝ち、命令する」と翻訳される 。

■ ルイ15世銀貨モジュール試鋳貨

フランス第三共和政期(1870-1940年)にパリで1880年頃に鋳造された、ルイ15世の銀貨のモジュール(規格)を用いた特定の試鋳貨(Essai de frappe)です。

この貨幣は「特殊打刻(Frappe spéciale, SP)」と分類されており、そのユニークな性質は貨幣史における興味深い事例を提供します。

貨幣学において、試鋳貨は一般流通を目的としない、新貨幣のデザインや技術のテスト、あるいは記念品として製造される貨幣であり、その希少性と技術的完成度から貨幣収集家にとって非常に価値が高いです。

特殊打刻(SP)は、PCGS(Professional Coin Grading Service)のような鑑定機関によって用いられるグレーディングのプレフィックスであり、特定の高品質な打刻を指す分類です 。

■ 貨幣の基本情報と詳細な特徴

・貨幣の特定と概要

フランス第三共和政(1870-1940年)期に製造された「ルイ15世の銀貨モジュール試鋳貨、特殊打刻(Essai de frappe au module du Louis d’argent de Louis XV, Frappe spéciale (SP))」についての基本情報です。

実際の鋳造は1880年頃にパリで行われたとされており、貨幣のデザインには「1720年」の年号が刻まれています 。

この試鋳貨は、PCGSによってSP63と鑑定評価されています 。

PCGSの「SP」プレフィックスは、「Specimen」または「Special-strike」を意味し、通常流通貨幣(Business-strike)やプルーフ貨幣(Proof)とは異なる、半反射面やシャープなディテールを持つ高品質な打刻が施された貨幣に付与されます 。

SP63という評価は、PCGSのグレーディングスケールにおいて高い水準を示しており、特に金製の場合、トップ2グレードと認定されています。

■ 歴史的背景

・ルイ15世時代の貨幣(1715-1774年)

ルイ15世の治世(1715-1774年)は、フランス貨幣史において重要な時期である。

この時代には、金貨である「ルイ・ドール(Louis d’or)」や銀貨である「エキュ・ダルジャン(Écu d’argent)」が主要な通貨として流通していた 。

本試鋳貨のモジュールとなった「プチ・ルイ・ダルジャン(Petit Louis d’argent)」は、1720年から1723年にかけて発行された銀貨であり、1/3エキュ・ダルジャンに相当した 。

その組成は銀917‰で、重量は約8.158g、直径は約26.5mmから27mmであった 。

この貨幣のデザインは、ノルベール・ロエティエによって彫刻されたものである 。

また、本試鋳貨の製造目的と関連する「カンザン・ドール(Quinzain d’or)」は、1719年12月の勅令によって計画された金貨である 。

カンザン(quinzain)は本来、1/16リーブル・トゥルノワ(Livre tournois)の価値を持つ貨幣を指すが 、ここで言及されるカンザン・ドールは、金917‰の組成を持つ特定の金貨であった 。

1719年の勅令は、ジョン・ローの金融システムの一環として発布されたものであり、この時期のフランスは深刻な財政危機と、それに伴う貨幣価値の激しい変動を経験していた 。

ローのシステムでは、紙幣の発行が過剰になり、貨幣のデノミネーションが頻繁に行われたため、貨幣の価値は不安定であった 。

「ルイ・ドール」という用語は、厳密には1640年から1792年の間にフランスで製造された金貨を指す 。

これらの貨幣は、国王の肖像を冠し、王権の象徴としての役割も果たしていた。

・フランス第三共和政(1870-1940年)

フランス第三共和政は、1870年9月4日のセダン降伏の報を受けてパリで宣言され、1940年7月10日まで続いた 。

初期は、パリ・コミューンの反乱や王党派の反対に直面するなど、不安定な時期であった 。

ティエールが当初、行政権の長を務め(1871年2月)、その後1871年8月に共和国大統領となったが、王党派の反対により1873年3月に辞任した 。

その後、マクマオンが後任となったが、王政復古は実現せず、1875年に第三共和政の憲法となる基本法が制定された 。

第三共和政は議院内閣制を特徴とし、立法権が行政権に対して優位に立っていた 。

また、反聖職者主義を掲げ、学校を無償、世俗化、義務化する一方で、経済的、戦略的、道徳的な野心から植民地政策を継続した 。

1905年には政教分離法が可決された 。

貨幣制度においては、1803年に制定された「フラン・ジェルミナル(Franc germinal)」が1914年までその基盤であり続けた 。

この制度は金銀複本位制に基づいていた 。

1879年には、貨幣の鋳造が国家によって独占的に行われることとなり、その権限は「貨幣・メダル管理局(Administration des Monnaies et Médailles)」に集約された 。

第三共和政期の典型的な流通貨幣には、ケレス(Cérès)、セムーズ(Semeuse)、トリノ(Turin)、ダニエル=デュピュイ(Daniel-Dupuis)などのデザインがあり、これらは共和政の理想を反映し、王政期の肖像は用いられなかった 。

・第三共和政期に王政期のモジュールで試鋳貨が製造された意義

第三共和政期という共和制の時代に、なぜルイ15世という過去の王政期の貨幣モジュールを用いた試鋳貨が製造されたのかは、貨幣学的に非常に興味深い現象である。この背景には複数の要因が考えられる。

1.歴史的連続性と技術的継承

パリ造幣局(Monnaie de Paris)は、864年に設立された世界で最も古い企業の一つであり、フランスで最も古い現役の機関である 。

その歴史を通じて、造幣局は膨大な量の歴史的な金型や打刻技術を継承し、保存してきた 。

過去のデザインを用いて試鋳貨を製造することは、この長い歴史と、時代を超えて受け継がれてきた卓越した技術力を示すデモンストレーションであった可能性がある。

特に、外交的な場や展示会において、フランスの貨幣製造の伝統と芸術性をアピールする目的があったかもしれない 。

2.貨幣学的関心と収集市場の存在

共和制の時代においても、歴史的な貨幣や記念貨幣に対する収集家の需要は存在した。

造幣局は、一般流通を目的としない「pièces de plaisir et de prestige」(喜びと威信のための貨幣)を製造しており、これらは贈答品として、あるいは造幣局の専門技術を示すために用いられた 。

本試鋳貨も、明示的な記念貨幣ではないものの、オークションで取引されている事実 から、貨幣収集家向けの需要に応える形で製造された可能性が高い。

これは、貨幣が単なる通貨としてだけでなく、芸術品や歴史的遺物としての価値を持つことを示している。

3.技術的な試験や実験

この貨幣が「essai de métal et de module」(金属とモジュールの試鋳)と称されていることは、古いデザインを再利用しつつも、新しい合金のテスト、打刻技術の改善、あるいは単に過去の規格と現代の製造能力を比較評価する目的があったことを示唆する 。

1880年代は、フランスの貨幣制度がフラン・ジェルミナル体制の下で比較的安定していた時期であり 、このような実用的な必要性から解放された実験的な打刻を行う余裕があったと考えられる。

4.模倣品やトークンとしての性質

一部の情報源では、この貨幣がルイ15世の小さな銀ルイの「模倣品」である 、あるいは「トークン(jeton)」であると記述されている。

これは、本貨幣が公式な流通貨幣とは異なる、非流通の、おそらくは記念的または芸術的な性質を持つことをさらに裏付けている。

このように、第三共和政期に王政期のデザインで試鋳貨が製造された背景には、造幣局の歴史的役割、収集市場の需要、技術的探求、そして貨幣の象徴的・芸術的価値が複合的に絡み合っていたと考えられる。

■ 希少性と市場価値

・希少性

試鋳貨は、一般的に製造量が非常に限られているため、本質的に希少である 。

本貨幣の特定の鋳造数量は「—」または「inconnu(不明)」とされており 、これは極めて少量しか製造されなかったことを示唆している。

貨幣の希少性を示す指標として、Rarity Degree(希少度)が用いられることがある。

本貨幣の銀製バージョンは「R1」と評価されており 、これは比較的希少であることを示す。

同様の試鋳貨の中には、ブロンズ製で「R2」と評価されるものも存在する 。

金製バージョンの希少度は明示的なR-評価では示されていないが、その高額なオークション落札価格は、銀製以上に高い希少性を持つことを強く示唆している 。

・鑑定評価(PCGS SP63)

本貨幣は、PCGS(Professional Coin Grading Service)によってSP63と鑑定評価されている 。

PCGSは、世界で主要な公正な貨幣鑑定サービスの一つであり、貨幣の真贋と正確なグレードを保証する 。

「SP」は「Specimen」または「Special-strike」を意味し、通常流通貨幣やプルーフ貨幣とは異なる、特別な打刻品質を持つ貨幣に付与される 。

SP63という評価は、PCGSのグレーディングスケールにおいて非常に高いグレードであり、貨幣が優れた打刻品質とごくわずかな欠陥しか持たないことを示している 。

特に金製の試鋳貨は、「トップ2グレード」と評されるほど、その状態の良さが際立っている 。

このような高評価は、貨幣の収集価値を大きく高める要因となる。

■ 総評

フランス第三共和政期に1880年頃にパリで鋳造された、ルイ15世の銀貨モジュール試鋳貨は、フランス貨幣史における特異な存在である。

この貨幣は、ルイ15世時代の「プチ・ルイ・ダルジャン」の物理的規格を模倣しながらも、実際には1719年12月の勅令で計画された金貨「カンザン・ドール」の試鋳という、多層的な目的を持って製造された。

特に、銀製と金製の両方の存在が確認されており、これは造幣局が異なる素材を用いて、デザイン、モジュール、そして最終的な素材の適合性など、多岐にわたる技術的検証を行っていた可能性を示している。

この試鋳貨が「特殊打刻(SP)」と分類され、PCGSによってSP63という高いグレードが与えられていることは、単なる試験的な貨幣であるだけでなく、極めて高い打刻品質と特別な仕上げが施された芸術作品としての側面を持つことを示している。

第三共和政期という共和制の時代に、過去の王政期のデザインが用いられた背景には、パリ造幣局の長い歴史と技術的継承の誇り、貨幣収集市場の需要、そして技術的な探求という複合的な要因が存在する。

これは、貨幣が単なる経済的ツールに留まらず、国家の歴史、文化、そして技術力を象徴する媒体であることを示唆している。

本貨幣は、その限られた製造量と特殊な性質から、極めて高い希少性を持つ。

この試鋳貨は、フランス貨幣史の複雑さと、時代を超えた貨幣製造の芸術性を理解するための貴重な資料であり、貨幣収集家にとって非常に魅力的な対象といえるでしょう。

コメント